自分は大学を卒業してから、一貫して食品の輸出入の業界で働いている。

食品と一言でいっても水産や食肉、青果物、加工品など色々種類があって広いんだけど、自分は主に水産と青果物に携わってきた。

特に2023年に日本に帰ってきてからは青果物の輸出に全力で取り組んできたので、今回は日本の食品輸出についてのお話。

最近、日本の食品は輸出がかなり熱いというイメージはあるけど、実際やってみるとかなり厳しいですという話。

正直青果物の輸出の業界は終わってると思ったので、今回はそれについて色々と書いていきたいと思う。

かなりニッチな話かもしれないけど、ぜひ読んでもらえればと思います。

日本の食品輸出の現状

まずは日本の食品輸出の現状確認から。

耳にしたことがある人も多いかもしれないけど、日本食品輸出は近年調子がいい。

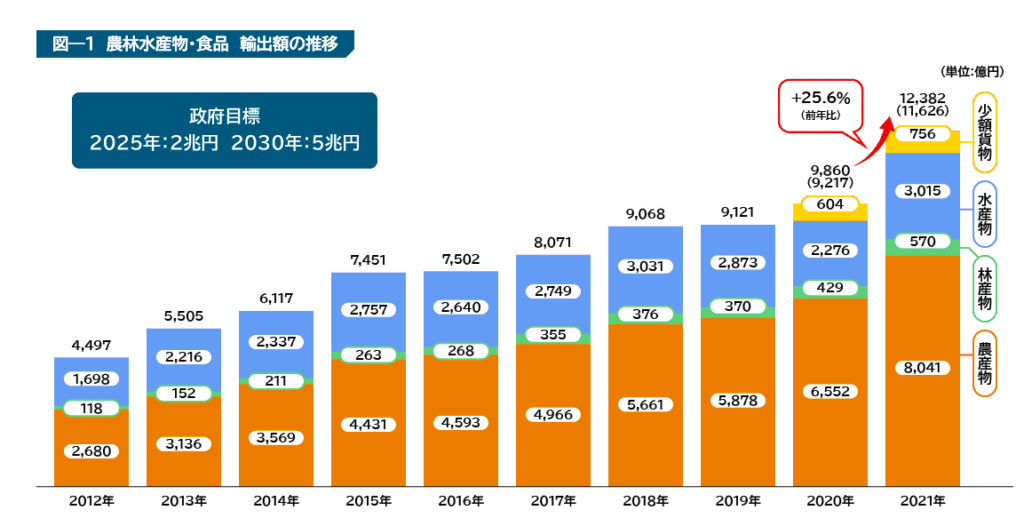

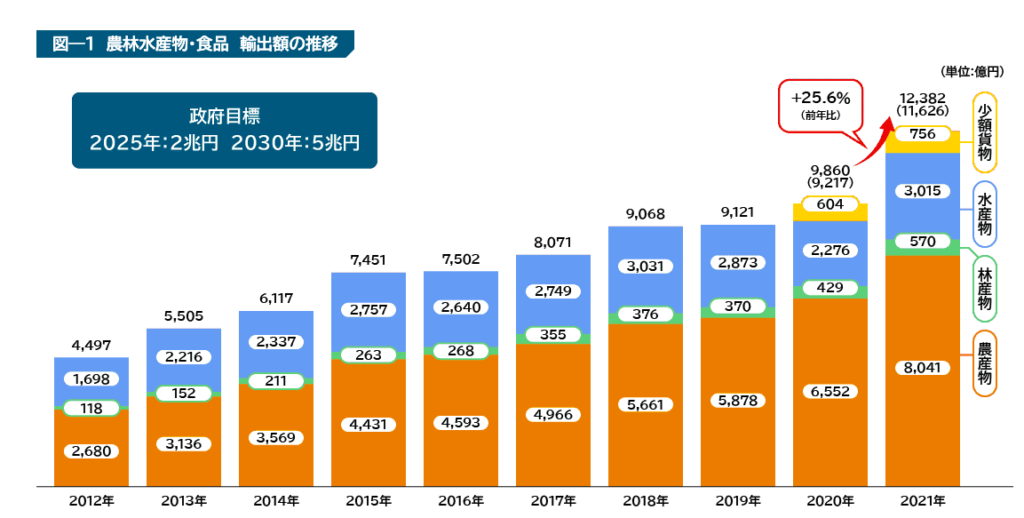

2021年に初めて1兆円を超えた日本の農水産物の輸出額は、2023年には1兆4,500億円まで増えた。

政府はこの輸出金額を2025年には2兆円、2030年には5兆円という目標を掲げていて、今のところ2025年の目標に向けていい感じに進んでいる。

これをさらに世界という基準で見れば、2000年に60億人だった人口は順調に増え、すでに80億人を突破。

人口はまだまだ増え、人口がほぼイコールで需要になる食品業界において、2050年には2010年比でそのビジネス規模は1.7倍に膨れ上がると言われている。

世界基準で見ればまだまだ食品需要は増えること、日本の食の評価が世界的に高いことを考えると、日本の食品輸出のビジネスには先があると思ったし、デカイことができる面白い業界だと思った。

そんなこんなで日本食品の輸出に取り組んできたけど、やっているうちに「あれ、思ってたんと違う」という局面にあたることはかなりあった。

青果物輸出の現状

食品の中でも自分がやっていたのは青果物の輸出。簡単にいうと果物と野菜の輸出。

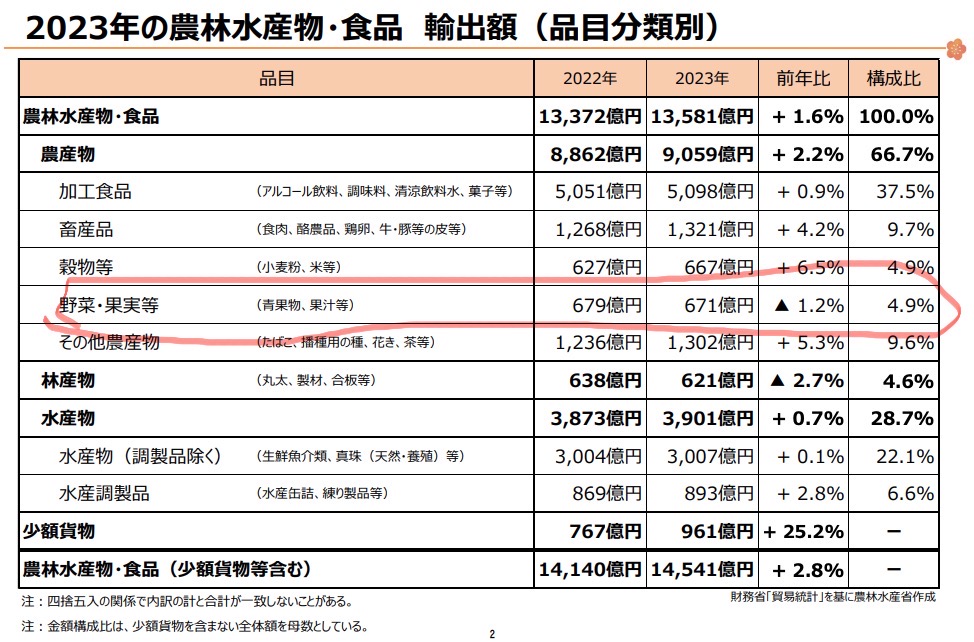

上の輸出の表(表1)を見ると「農産物」が6割以上を超えてるので、野菜と果物もたくさん売れているでしょ。と思われがちだが、実際のところは違う。

農産物という大枠の中には「畜産」が含まれていて、実際は大半が加工食品や畜産が占めている。

シャインマスカットとかってかなり輸出されているイメージあるけど、正直にいうと食品輸出の中でも青果物が占めている割合は低く、食品の中でたったの5%。

食品の輸出といっても、需要があるのは牛肉、日本酒、調味料、お茶、水産などがメインで、実際に国際展示会とかに行っても牛肉とかの需要はめちゃくちゃあるけど、青果物の需要はあんまりない。

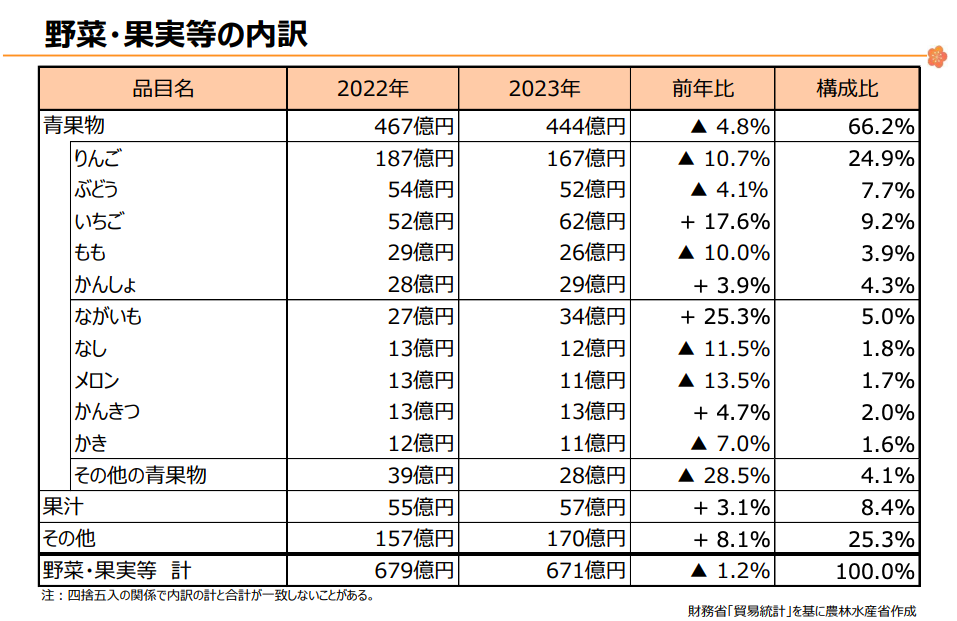

ちなみに青果物の中でどの品目が輸出されているか見ると、りんご、いちご、ぶどう、もも、さつまいもがトップ5になる。(2023年は長芋がめちゃ売れたので抜かれてるけど。)

何で青果物がそんなに輸出されないかは色々理由があるので、その点に関して自分が経験したことを色々と話していきたいと思う。

青果物の輸出が進まない理由

日本の果物の値段が高い

まずあるのが、日本の果物が高すぎるということ。

アメリカとかの物価が高いところに行っても、自国で作ってる果物がこんなに高い国ってそうそうないような気がする。

原因は色々あるけど、1つにあるのが品質にこだわり過ぎてることだと思う。

例えば日本から1番輸出されているりんごを見ると、基本的に日本のりんごはどこを見ても真っ赤なりんごが普通だし、消費者もそれがりんごだと思っている。(去年は気温が高すぎて色がまだらなのもあった。)

これはひとえに農家さんの努力によるもの。

基本的にりんごは日光が当たったところしか赤くならないので、木にぶら下がっているだけだと片方しか日光が当たらず、赤くならない。

なので農家さんは「ツル回し」という、りんごを回転させて日陰になっている面を日光に当てる赤くする作業を行う。

ただツル回しだけだとりんごの下の部分(お尻の部分)は日光が当たらずに赤くならないので、果樹園に反射シートを敷いて、りんごのお尻にまで日光を当てて赤くしてる。

日本のりんごは全体を赤くするためにここまで努力してる。

一方でりんごの産地である中国やアメリカ、ニュージーランドはこのツル回しという作業を行なっていない。

なのでりんごは赤くない部分もあるけど、その分価格は安い。

もちろんツル回しだけが価格の理由ではなくて、機械化によるところの方が大きいとは思う。

だけど人件費が高いアメリカとかNZのりんごの方が東南アジアで日本のりんごの半値で売られているのは輸送コストからしても普通に考えておかしいし、海外営業マンの努力で何とかできる範囲を超えてると思う。

もちろん、日本=高品質というイメージは海外の人にもあるんだけど、日本の農家みんなが高級品を作らなくてもいいのでは?と思う。

もっと海外産の安いものに対抗する値段重視の農家がいてもいいんじゃないの?と思う。

牛肉は高いものっていうイメージがアジアの人にはあるから、牛肉は高くてもそれなりに売れるのかもしれないけど、アジア人にとって果物にそういうイメージは全くない。

タイでマンゴーなんて買ったらシーズンの時は1kgで200円とかなのに、そんなとこに1房4,000円(ざっくり1バーツ4円計算)のシャインマスカットを売るなんて無理がある。しかも中国産が隣で500円で売ってるのに…(中国のシャインマスカットもおいしい)

高級フルーツももちろん需要がないわけじゃないけど、超富裕層しか買えないものを数年で1.5倍売ってくださいっていうのは無理。もっと中間層に売れる値段じゃないと輸出金額はどう考えても増えない。

そんな感じで青果物の輸出が進まない理由はめちゃくちゃある。

まだまだ長くなるので続きは次回に書きます。

>>次回へ続く

コメント